こんにちは、こんばんは。

どどりです。

重い腰をあげて書きはじめました。

宮沢賢治とヨルシカの関連性を考察するブログ記事です。

書こう書こうと思いながら、

PCには座れど一向に文字を書こうとせず、

ある本にもどるというのを繰り返してました。

2025年の夏も暑いなかですが、なんとか書いていきたいと思ってます。

また、今回は要望事項を付けておきますので、

こちらを踏まえてお読みくださいませ。

尚、この内容はマニアックな文章となります。

読まれる方、

そもそも読み進めることが出来る方は

かなりレアなんじゃないかなと思ってますので、

それならばそれなりに、

ぶっこんでいこうと思ってます!

ついていける人だけでいいかなと思える記事です。

よろしくお願いいたします。

今回のブログは、

以下のことを踏まえていただく必要があるように思います。

こちらをお読みください。

⇩

⇩

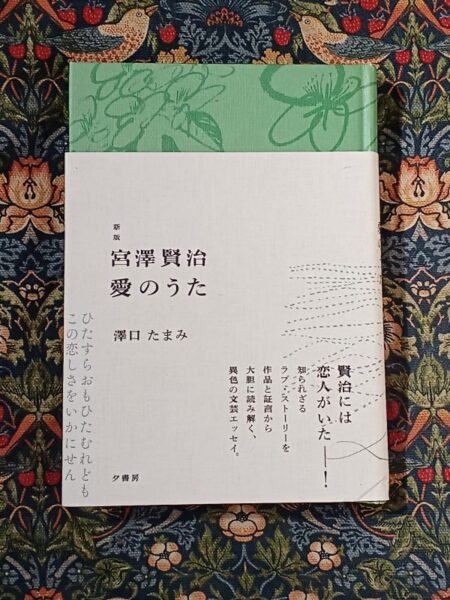

一、この本を読まないかぎり、当ブログ記事で求められる理解は困難です。

・・・

もう、

この本をお読みください

としかいえません。

澤口たまみ,T&K Quattro BOOK,2022

こちらです。

⇩

⇩

今回のブログ記事では、

この「宮沢賢治 百年の謎解き」の本を、

『百年の謎解き』

とお呼びして文章を進めてゆきます。

二、宮澤賢治を扱うため、僕の文章は一個人の「考察」として捉えていただいて大丈夫です。

宮沢賢治については、

論文や書籍によって数多くの考察があります。

それは一個人のレベルではなく、

大学の文学研究に

「一生」

を捧げてもおかしくないほどのテーマです。

そのため、

正解と断言できるとは到底思っていません。

僕が「思っている」と捉えていただいて大丈夫です。

ただ、

そうだったらいいのになと思ってますので、

この記事を読むモチベーションは持ったままでいただけるとありがたいです。

前回アップいたしました記事、

ヨルシカの「幻燈」補足レビュー。

これをひっくり返そうという意図です。

といいますのも、

この補足レビューを書いた後はとても達成感を得て、満足していました。

やりきって、ホクホクしてました。

経緯として、ヨルシカのAL「幻燈」について書いていたところ、

ひょんなことから

宮沢賢治の「春と修羅」

に行きつきを読み進めるうちに、

ヨルシカのAL「幻燈」、

そしてヨルシカにおけるエイミーとエルマとの物語、

その二つのものが

「春と修羅」と似ている印象みたいなものをを抱き、

もしかすると

これはオマージュかもしれないなあと、

思って文章を書いていました。

例えば、

「宮澤トシ三部作」のところはまさに

ゴットランド島へゆく道のり

のように思えたんですね。

物語の下地に物語があり、

すごく面白いなと思ってました。

その興奮が冷めぬ中、

もっと宮澤賢治について調べ物を続けていました。

すると、

澤口たまみ先生が作られた著書

「宮澤賢治 百年の謎解き」

(以下、『百年の謎解き』)

という本をなぜか読んだんです。

それは、ほんとに興味本位でした。

だから、これは偶然なんですね。

おそらく僕のブログ記事をいつも読んでくださるも、

今回は、宮澤賢治についての

一種の妄想考察

にすぎないときっと思われそうです。

僕もそうでした。

でも

その甘い予想を

見事にひっくり返されてしまったので、

リスペクトをもって

僕も同じように

ひっくり返してみようと思いました。

そういう意図で書いた記事です。

それでははじめていきます。

『百年の謎解き』では、

宮沢賢治には恋人がいて、

そこにどのようなストーリーがあったかを書かれています。

そのため、

僕が書いた「幻燈 補足レビュー」では、

あくまで

宮沢賢治と妹の宮沢トシとの関係性が、

ヨルシカの物語で表現されている

と思っていたんですね。

それは、

兄弟愛でありながら、

輪廻を繰り返してもおかしくないほどの絆があり、

それを踏まえての物語をヨルシカが作っている、

のではないなのかなと考えていました。

もちろんそうかもしれませんが、

今回の記事ではそれは一面ではあるとはいえ、

本当に隠されているのは「恋人」であると思いました。

よって今回の記事は、

ヨルシカの物語は

宮沢賢治とその恋人のニュアンスを

なんからかの形で含めて作られている、

と仮定して、

あれこれ書き進めていきます。

それでは、はじめます。

まず、ヨルシカのAL「幻燈」は、

宮沢賢治の「やまなし」というお話の中のある部分から作られたとされてます。

こちらのポストを見てみましょう。

「幻燈」という言葉は、宮沢賢治の「やまなし」の冒頭から拝借しています。

— Ryu Kato 加藤隆 (@ryukatoo) January 24, 2023

「小さな谷川の底を写した二枚の青い幻燈です。」という文章から物語は始まります。

物語の世界に誘う、語り部の言葉という意味で、今回のヨルシカの音楽画集にピッタリと思いました。

表紙絵はこんな感じになります。 pic.twitter.com/i66eHxpyVq

これに対して、思いませんでしたか?

正直なところ、

「やまなし」であることの理由、

明確な理由、

つまり、

僕の「なぜ?」という疑問に、

にこたえられる根拠はありませんでした。

というのも、

「幻燈」という言葉は

この「やまなし」以外にも出てきてますので、

別にこの「やまなし」という作品に

こだわる理由はないんです。

でも、選ばれています。

だから、

「やまなし」という作品自体に

なんらかの意味があり、

その意味を踏まえてアルバムが作られたと僕は考えてます。

そのポイントとして、

澤口先生のある論文をご紹介します。

(最近公開されましたのでびっくり。)

宮澤賢治の童話作品における押韻と「クラムボン」の意味―朗誦伴奏の実践から―

https://morioka.repo.nii.ac.jp/records/2000976

澤口たまみ、盛岡大学短期大学部紀要 巻 35, p. 57-68, 発行日 2024-06-30

引用

P57:本研究は、賢治が希望していた「朗誦伴奏」という音声表現を実践しながら作品を精読することにより、賢治による押韻の試みを明らかにするとともに、賢治が押韻するに至った背景と目的を考察しようとするものである。

P59:「やまなし」においては、ヤマナシの実が谷川に落ちる水音「とぷん」が、非常に強い印象と余韻を残す。自然界ではこの「とぷん」のように、1回きりの出来事としてシンバルのように鳴り響く音もあれば、風の吹く音や水の流れる音、カエルや鳥の鳴き声のように、リフレインしてリズムを刻むものもある。自然界に満ちる音は、森羅万象が奏でる交響楽であるとも言えるのではないだろうか。

P63:賢治は農学校の宿直の晩に屋外でレコードをかけ、音楽に合わせて体を動かしていることがあり、「これが体にリズムをつけるんで、それが詩を書くリズムになる」と話したという。リズムのあるところに舞踏が生まれることを、賢治は確かに把握しており、そのうえで、文体にリズムを持たせようとしていたのである。

P65:賢治は花巻農学校に勤務していたころ、相思相愛の恋を経験していた。

P65:実らなかった恋が賢治の年譜に記されることはなく、賢治もそれを自覚していた。だが、賢治にとって心象スケッチは自らの心に映った出来事の記録であり、童話とてその延長線上にある。恋を経験した事実を、記さないわけにはいかない。破れた恋ゆえ、恋人の実名を作中に記すことはできないが、同じ母音を持つ言葉にその名を託すことはできる。『春と修羅』に収録された心象スケッチを始め、恋をモチーフにした童話の数々が、しばしば難解であると評されるのは、賢治が恋を経験していなかった、という前提に読者が立っていることもひとつの原因に違いない。

P65:同年4月20日発行の奥付を持つ『春と修羅』が完成して、2か月後の渡米であった。西洋の音楽や文学に強い憧れを抱いていた賢治だったが、これ以降、海の向こうを見つめる視線は、より具体的で切実なものとなる。

P66:『クラムボンは跳ねてわらつたよ』という1文にも、「クラムボン」が賢治自身であることが示されている。賢治が自然のなかで「ほーっ、ほーっ」と声を上げて跳ね回った姿を、教え子が記憶していた。蟹の子供らは、水中から賢治の姿を見ていたのである。

P67:賢治が恋をしていたと知ると、霧が晴れるように意味が分かる作品は数多い。多くの読者にとっては、賢治の作中に記されている女性が早世した妹トシのみではないと知るだけでも、作品理解の幅が格段に広がるはずだ。

P68:筆者は本稿ににおいて、長いあいだ議論されてきた「クラムボン」について、「韻を踏む言葉を探す者」であり「恋する賢治」であると結論した。その考えに立つと、「やまなし」の難解さはほとんど消えるだろう。7

※当論文では、

恋人のお名前の記載もあります。

この論文を読んでもらったほうが、

一番早いかと思います。

すぐに、

僕も読みました。

https://t.co/OXDu3i8los

— どどり@GoG (@eMmq709ZuLaOvEf) August 15, 2025

論文よみます。 https://t.co/ZZCl9GCSkN

この「やまなし」という作品自体は、

宮沢賢治の恋人が表現されている作品であり、

かつ、

「恋人との別れ」も表現を作品で表現してある、

と解釈ができます。

実は、ヨルシカの観点からすると、

兄弟の蟹について視点を向けるのではなくて、

向ける先は、

「クラムボン」「やまなし」

であり、それぞれが

宮沢賢治と恋人を意味している、暗喩していること、

になるんです。

そう考えると、

思いだすのはちょうど公開されました、

ヨルシカの「修羅」のMVです。

ここでも2:30過ぎごろに、

ある果実

が出てきます。

この表現は、

1984の表紙に近いものを感じます。

ルネ・マグリットの絵で、

顔の中央に青りんごが

描かれれているものです。

ビートルズにも大きな影響を与えたルネ・マグリットの青りんご。不可解で奇妙なシュルレアリスムの絵の謎を楽しむ方法とは? | ダ・ヴィンチWebそれをオマージュしたものであると思いますが、

このMV「修羅」は、

青りんごを描いたのではなく、

「やまなし」。

つまり、

「梨」

になります。

そして、『百年の謎解き』の文章でも、

この梨についての考察があり、

「梨」という字ではなく、

「やまなし」という言葉の方に、

恋人の名前と同じ韻が踏まれている、

と言及されてます。

(方言的に「やまなす」という風に訛る)

そのことを踏まえると、

この「修羅」のミュージックビデオでは、

「梨」が恋人をしっかりと暗示している、

と解釈できました。

面白いですね。

これは、意図的にやっていると思います。

じゃないと、訳がわかりませんよ。

さて、追加です。

ヨルシカAL「幻燈」の発売日ってなんで4月5日だったんだろうと以前からぼんやり考えてましたが、4月5日ではなく、2023年4月5日(水)に意味があるのかなと。

— どどり@GoG (@eMmq709ZuLaOvEf) September 10, 2025

宮澤賢治の「やまなし」は、岩手毎日新聞で発表されたんですけど、それは「1923年4月8日」でした。

つまり百年後の水曜日を狙ったのかなあ。

「やまなし」という作品は、

1923年4月8日の「岩手毎日新聞」にて発表されたものです。

要は新聞に掲載されたということです。

本などは出てませんので、

初版発行ではなく、

新聞での発表日がこの日になってます。

前回から引き続きですが、

この発表から百年後を調べると、

2023年4月8日

です。

なんですけど、

不思議なことに、

ヨルシカのAL「幻燈」が発売された日は、

2023年4月5日の

水曜日

になってます。

近い、

あまりにも近いです。

このように考えると、

「やまなし」が持つ、

百年後の意味合い

がアルバムの「幻燈」につながってきますね。

宮沢賢治は自分で作品を発表する際には、

新聞だったり雑誌での発表もします。

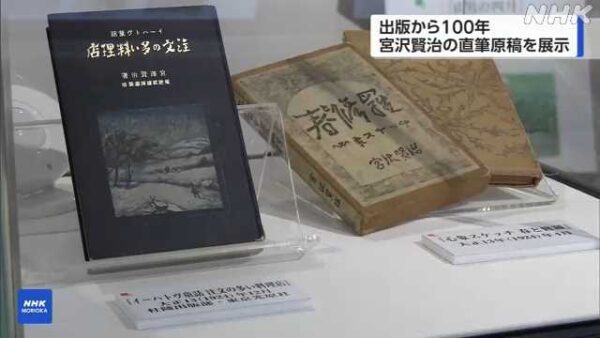

宮澤賢治自身で発表した作品として有名なものは、

「春と修羅」と「注文の多い料理店」で、

そんなに数はありません。

尚、

その二つの本では、

序文があり、

なぜ序文があるのか、

といったことを解釈をするのも面白いです。

宮沢賢治の序文は、

物語のアウトラインではなく、

自らの創作の状態、

今こころに思っていることを

綺麗な文章にしていると認識してます。

そういえば、

ヨルシカはどうかというと、

今まではなかったことだと思いますが、

「幻燈」の画集の最初に

「序」

が作られてました。

こういう偶然はありますよね。

はい、次です。

『百年の謎解き』では、

岩手毎日新聞で発表された作品についても考察されてます。

その意味として、

岩手毎日新聞で掲載されている作品は、

宮澤賢治が恋人と別れた後のこと

を作品で表しているとされてます。

それも、

納得をしていない、

憤りさえ感じる想いが作品に乗っている

ように思えます。

その作品は、

この3つです。

①やまなし

1923年4月8日にて掲載。

川の底に暮らす蟹の兄弟が、自然の厳しさ(捕食)と恵み(やまなしの実)を体験する物語で、自然の二面性と、小さな希望や命の循環を象徴的に描いている。謎の「クラムボン」が出てくる。

②氷河鼠の毛皮

1923年4月15日にて掲載。大吹雪の夜、イーハトヴ発ベーリング行きの列車で、毛皮を着込み自慢する成金タイチが「熊のやうな人たち」に連れ出されかける。若い船乗りが割って入り「人間も衣服は要るが無法は慎む」と諭して騒動は収まり、毛皮乱用と節度を問う寓話。

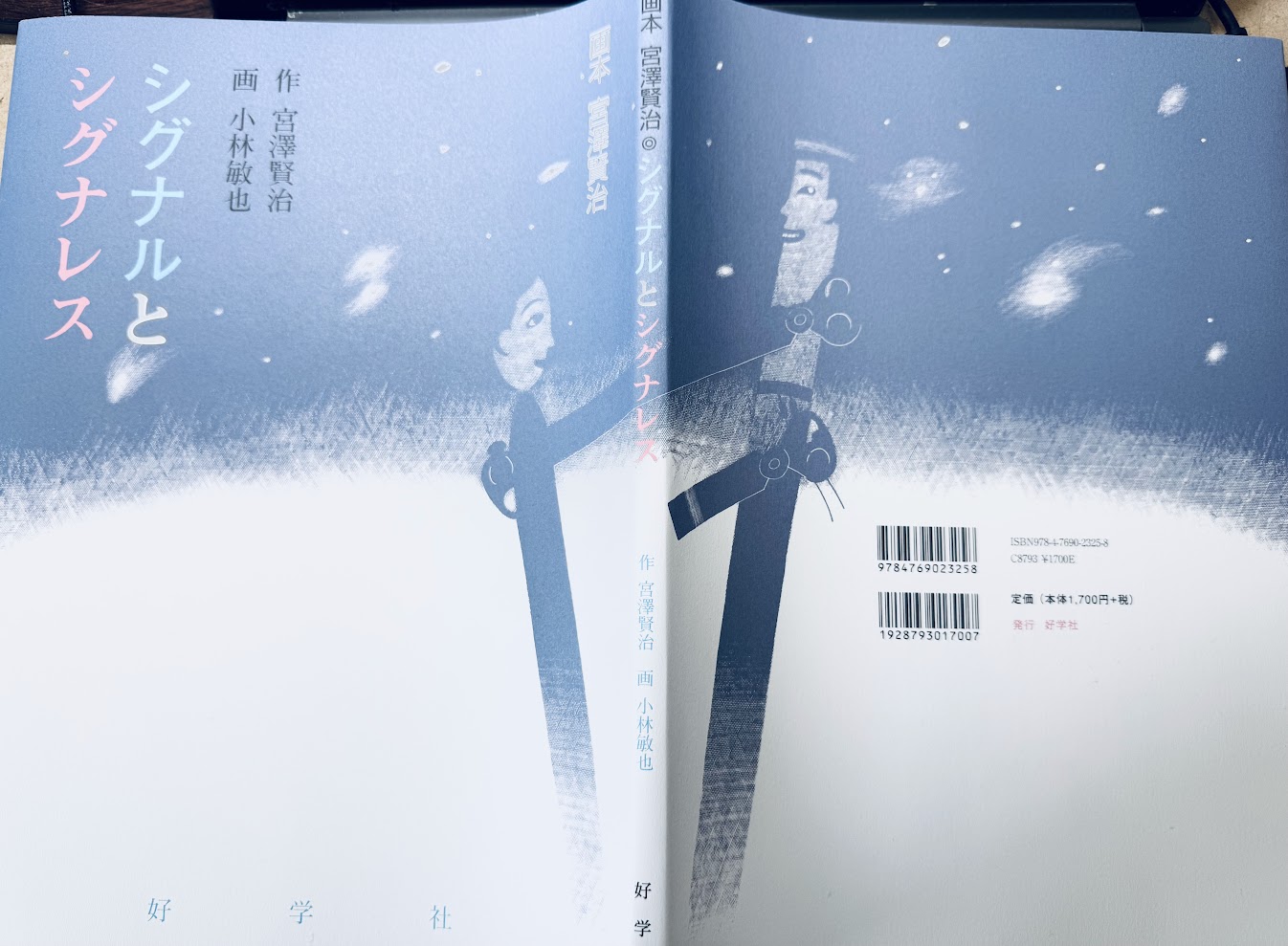

③シグナルとシグナレス

1923年5月11日から23日にかけて掲載。本線の金属製信号機「シグナル」と、軽便鉄道の木製信号機「シグナレス」が、身分の違いを越えて互いに惹かれなが らも、結ばれることが叶わない切ない恋物語。賢治独特のユーモアと寓話性に満ちている。

「やまなし」について先に書きましたので、

「氷河鼠の毛皮」と

「シグナルとシグナレス」

について書いていきます。

まず、「氷河鼠の毛皮」は、

宮沢賢治の別れた恋人が、

別れたあとに日本人の成金と婚約したあと、

渡米をしてそこで生活をしていったのだと、

宮沢賢治自身が想像して書かれたもの

として考察されてます。

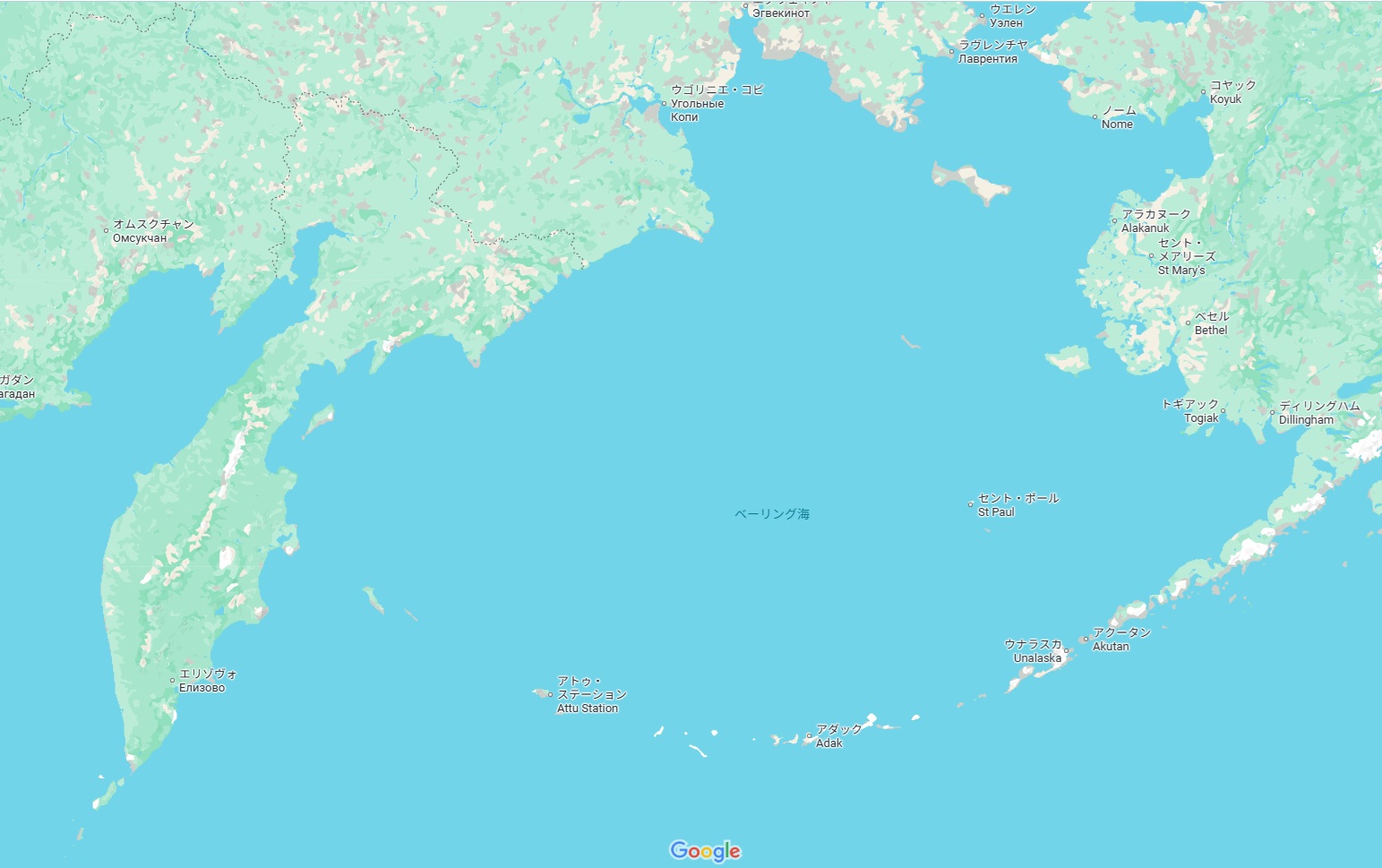

「イーハトーブ発のベーリング行き」というのは、

かなり分かりづらいですが、

イーハトーブが岩手を意味し、

ベーリングというのはベーリング海峡を渡っていくこと

を表現しているのかなと思います。

(google map)

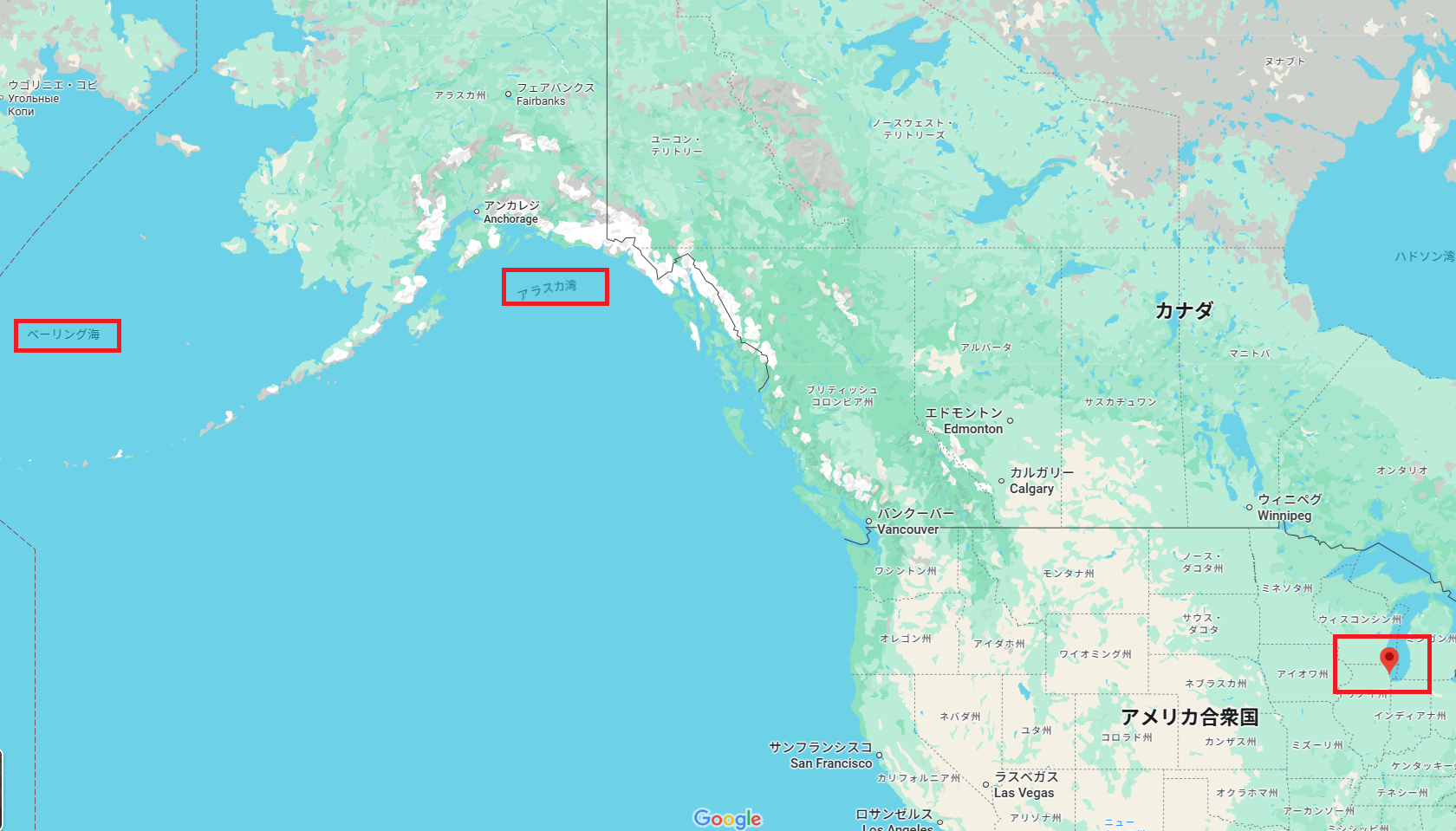

実際に、

宮沢賢治の恋人は

1924年の6月に

アメリカのシカゴに

移住をしたとされてます。

右の方で、

湖近くのようです。

(google map)

ベーリング海からアラスカにゆき、

最終的にシカゴまで電車に乗っていったのかなあと。

この旅自体も、

元恋人は家のしがらみから逃れ、

宮沢賢治と一緒に岩手からアメリカへ移住したい願望をかなえようとしたものでしたが、

やむをえず破局して一人だけでも

アメリカへ移住しようとした行動

であったと、『百年の謎解き』では考察されてます。

この点をまとめていると、

AL「幻燈」では

やたら海の表現があったことに疑問を持っていた

ことを思い出しました。

「都落ち」では川ではなく海であったし、

「老人と海」ではなぜか海の向こうに想像力を向けていましたし、

「いせな」はクジラ漁だから海とはいえなぜクジラを題材としていたのかも考えてましたが、

そもそも海に出て、想像上の生き物を捕まえる点で想像力につながっていたのかとか、

そんなことなどをあれこれ考えてました。

この「氷河鼠の毛皮」に出てくる成金は

元恋人が結婚した相手として、

作品の登場人物で表現されてます。

この登場人物はマイナスな存在で描かれてますが、

熊のような生き物に殺されそうになったところ、

主人公のような人物に助けられます。

その主人公はまさに宮澤賢治自身であるかのように表現されているので、

その成金に対して良くは思っていないのだけれども、

その成金を助けているのは

元恋人の夫であるから、

むげにはできない

からなのでしょう。

そして、

「

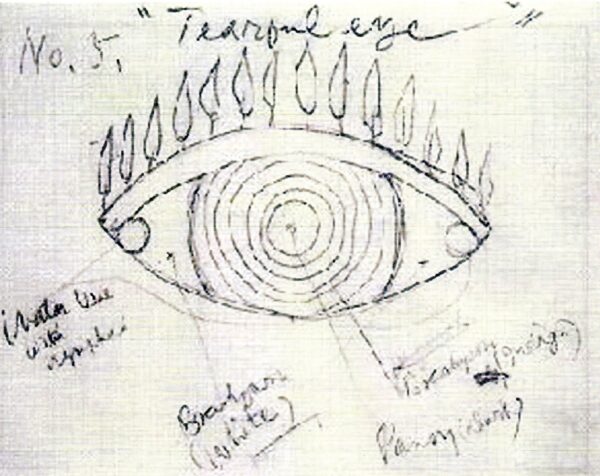

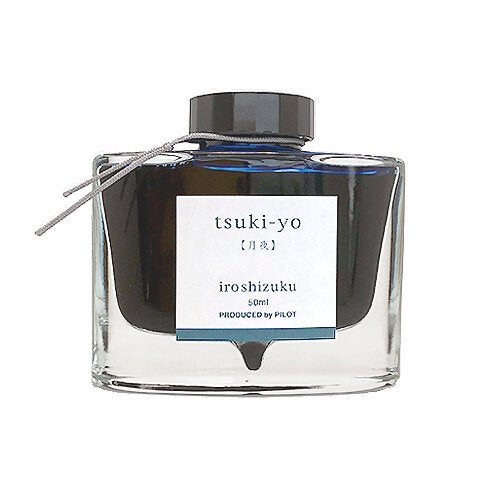

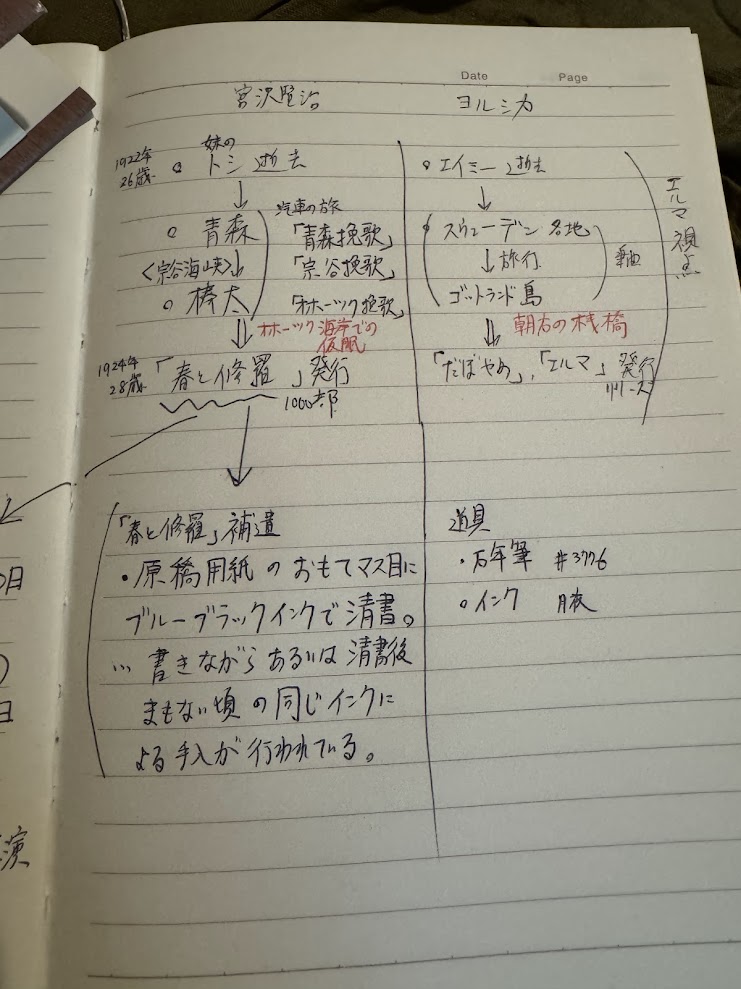

この物語は、 宮澤賢治と元恋人を表現した作品 と考えらることができます。 信号機とされてますが、 今でいう 電車の踏切 をモチーフにしたものです。 身分の違い、 周囲からの反対が この物語で表現されているのは、 実際の宮澤賢治と元恋人の立場を 暗喩のように浮かび上げています。 物語上では二人は恋人のようにやりとりをしていますが、 作成と発表では破局していますので、 破局前と後、 そして想像上の場面 が描かれています。 『百年の謎解き』曰く、 この物語は、 「やまなし」、「氷河鼠の毛皮」と違って、 宮沢賢治と元恋人、 そしてその周辺に対してのメッセージ にもとれるようです。 それは、 物語の形式をとってますが、 二人の周辺の人たち(ご両家の方など)にとっては まさに実際のことであると 置き換えらざるをえません。 なので、 宮澤賢治は、 恋人と別れた後も憤りを感じている、 恋人との絆をやはり信じている、 そんな感じが僕はしました。 あと、少しそれますが、 Xでもポストしましたが、 「シグナルとシグナレス」には 環状星雲M57が出てきます。 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡が撮影した環状星雲(M57)の画像が切り替わっていきます。ウェッブのNIRCam→MIRI→ハッブル画像の順です。 環状星雲M57は 「魚のくちのような形、 リングのような形をした星雲である」 と書いてありますが、 この「シグナルとシグナレス」の物語では、 プロポーズとしての 『エンゲージリング(婚約指輪)』 に見立ててます。 発想がお洒落です。 普通は、 宇宙の星雲のことを婚約指輪であるとイメージして、 言葉で表現できません。 ただ、その環状星雲の画像を見ていたところ、 ふと これは ヨルシカのマーク にも見えるなと思いました。 中央の時計版のようなものはありませんが、 リングといっても目のような形をしています。 そういう見方もできたら面白いですね。 こちらにも詳しく書かれてますので、 読み物としてどうぞ。 さて、次の話題です。 『百年の謎解き』で取り上げられていた、 宮沢賢治自身が発案した 園芸作品 をご紹介します。 こちらのサイトを見てみてください。 また、 こちらは法務省の資料で、 ネットで調べられるものです。 ⇩ 自分でも思いますが、 このURLはあやしさ満載と言われても 文句が言えませんね・・・。 でも、 PDFデータなので、 このようにするしかありませんのでご容赦ください。 そして、 こちらの資料から引用です。 ”「世の人のために涙する人たるべき」道標として、宮沢賢治さん設計の花壇「涙ぐんだ眼(Tearful Eye)」が盛岡少年院のシンボルとして造られています” とあります。 眼の形をした花壇となっており、 瞳を中心して波のように外側に向かって 層をなすように花を植えていくようです。 この形をみると、 またしても、 「ヨルシカのマークに似ているな!」 と思える方も 少しはいるかと思います。 万に一つ、 これを踏まえてヨルシカのマークが製作されたかも分かりません。 (もちろん分かりません。) その真偽は解釈によりますが、 この園芸作品は、 ヨルシカ自体はこれを知っているのかなと 僕は勝手ながら思ってます。 それは、 ヨルシカのマーク自体というよりも 次の楽曲です。 「藍二乗」 この楽曲について書いていきます。 そういえば、 僕のブログ記事において、 「だから僕は音楽を辞めた」のレビュー記事をサイト訪問される方が たまにそのページを訪れていらっしゃる形跡があります。 ありがとうございます。 しかし、 あの記事は途中で挫折してしまって、 未完となった状態です。 でも、なぜか公開してます。 気が向いたら修正するとかしないとかです。 (エルマの日記ほど、何だか書けなかったのが本音です。) まあ、それはどうでもよいです。 「藍二乗」っていう楽曲は、 ヨルシカのエイミーエルマの物語において、 エイミーの人生の終盤に書いた とされている楽曲という認識を持ってます。 だから、 より人生の終わりに近い状態での楽曲であること を意味し、 そこでの歌詞表現は、 不思議と、とても惹かれるものがあります。 では、 その楽曲がこの園芸作品とどのようにかかわってくるのか、 それは まさに 歌詞ですね。 僕の記事ではあんまり楽曲の歌詞を こまかく解釈するのってのはあんまりしないようにしています。 しかし、 ここでは考察ポイントなので、 珍しくあれこれ書いてみます。 「藍二乗」という楽曲では、 あまりに多くの 「目」に関する表現 が出てきてます。 ・雲を見上げても ・視界は今日も流れるまま ・遠く仰いだ夜 ・春と見紛うほどに ・君をただ見失うように ・下を向いた ・ただ、ただ目蓋の裏側 ・遠く描く君を見たまま ・僕の目にまた一つ ・視界の藍も滲んだまま ・遠く仰いだ空に花泳ぐ ・この目覆う藍二乗 ・遠く仰いだ空、君が涼む こんなにも、 目だったり、 視覚に関する詩が含まれてます。 というのも、 藍二乗の楽曲について 製作者のナブナさんが言及している記事がありました。 2019年4月の記事です。 こちらです。 このサイト様から 一部分を引用してみます。 ”もう1つ、この曲の中でのキーワードというか、「藍二乗」の歌詞は“僕”が空を見上げていて。視界が涙で滲んで、空の藍色が涙で二重に見える、その二乗ですね。” とあります。 だから、 藍二乗で表現されているのは、 「涙で一杯になっている目」 を表しています。 そしてですね、 上で取り上げました 法務省の資料 をあらためていただくと分かります。 一部抜粋しますね。 ’ 「花壇の設計」という授業の中で、”Tearful Eye”という花壇を設計しました。それは、瞳の中央にパンジー、その周囲にブラキカム(黒目は藍色、白目は白色)を植え、目頭と目じり の涙腺にスイレンを浮かべた水がめを設置して、まつ毛にはポプラか銀ドロを植える設計 ’ このポイントは、 中央にあるパンジーではなく、 黒目部分の 「藍色」 をしたブラキカム。 このブラキカムは、 「ヒメコスモス」とも言うらしいです。 こちらのサイト様の記事も参考になります。 『百年の謎解き』でも言及されてましたが、 この「藍」という色は 宮沢賢治にとっても大切な色だった と考えられています。 なぜなら、 「春と修羅」の初版本に使われていた色が 藍色であり、 それは意図的であった とされてます。 ⇩ こちらのサイト様では 綺麗な「春と修羅 初版本」の写真が 見れます。 それでは、 『百年の謎解き』から 一部分を引用してご紹介いたします。 出版元は東京の関根商店となっていますが、実際の印刷は花巻で行われ、賢治は足繁く通って本の体裁を決めていったと伝えられます。その装丁は、麻布に藍染であざみの花を染め抜いたものでした。「あざみ」の母音は「a-a-i」、「やなぎ」や「ひばり」そして「藍」とともに「愛」という音を持ちます。「屈折率」に始まり「冬と銀河のステーション」で終わる『春と修羅』は、亡くなった妹への愛を記すとともに、 (以下省略) このように 「藍」というその言葉は、 その母音が宮沢賢治が表現したいモノにあっているため、選ばれ、 そしてしっかりと意味が沿うように 用いられています。 むしろ、そこを意図的に選び抜いています。 芸術的というか、 これは宮沢賢治の比類なき感性だと思います。 数週間前までは、春と修羅ってイメージ的に白だったり無色だったりでしたが、今は色鮮やかなものに変化していて、序盤から次第に桜色っぽいところ藍色に変わっていってるイメージです。 百年については、 僕の別のブログ記事であれこれ書きました。 なので、あまり本記事では書きません。 書き終わったあとも、あれこれ考えてましたが、 やはり、 なぜAL「幻燈」では、「第一夜」に百年の要素を乗せようとしたのか、 夏目漱石の「夢十夜」はこの百年の要素のための土台とされたのか、 とかそんなことを思ってました。 探せば探すほど、 この百年という節目での意味合いが 込められているような気がします。 賢治のベートーヴェン百年祭、 いいですねー。 ブログ記事書きました:「賢治のベートーヴェン百年祭」(宮澤賢治の詩の世界) https://t.co/hoND0AnaMq #宮沢賢治 おそらく、この記事で 一番重要な部分 になります。 ヨルシカの物語で多く用いられる 「茶色の目」 の表現です。 犬の目の色、 エルマの目の色、 AL「盗作」の●●の目の色、 LIVE「月と猫のダンス」の●●の目の色 などです。 そういえば、 盗作の補足レビューでも書きましたね。 これは、 輪廻転生を繰り返しても、 エルマであることの証明といえる表現に思えます。 茶色の目の表現が出てきたら、 「これはエルマ!」 とみんなが認識できるという仕組みになってます。 ただ、 しかし、、、 なぜ茶色の目にしたのか? これはまったくの思いつきなのか? それが一体なんの意味があるのか? わかりませんでした。 それをずっと思ってました。 しかし『百年の謎解き』によって、 その回答を得た気がしました。 それは、 茶色の目の表現が、 宮沢賢治の作品、 「春と修羅」の作品に出てきている、 と指摘されました。 それが、 「春光呪詛」。 ⇩ 春光呪詛 いったいそいつはなんのざまだ どういうことかわかっているか 髪がくろくてながく しんとくちをつぐむ ただそれっきりのことだ 春は草穂に呆け うつくしさは消えるぞ (ここは蒼ぐろくてがらんとしたもんだ) 頬がうすあかく瞳の茶いろ ただそれっきりのことだ (おおこのにがさ青さつめたさ) 「春光呪詛」では、 黒い長い髪で、 茶色の目をした女性が描かれてます。 それがだれなのかは判明せず、 架空の女性として思われていたのかと思います。 しかし、 『百年の謎解き』では、 これがまさに 宮沢賢治の恋人 と指摘されてます。 宮沢賢治は作品の中で、 恋人を示す要素に 「茶色の目」 の表現を用いている ということです。 少し脱線しますが、 黒い髪で思いだすことがあります。 これは純粋にはヨルシカではないのですが、 n-bunaさんのAL「月を歩いている」において、 「黒い髪の女性」 の表現が出てきてました。 それが、 「白ゆき」 ・ ・ 「春の河原の前を歩いたあの日は、 夜を忘れるような陽の射す朝で 河川のベンチには眠る、誰か。 まるで黒檀だった。 黒い髪、眠った春がいた。 まだ心臓に残ってる毒が 嗚呼、狂ったみたいに胸を突いていた。」 当初は、 なぜ黒い髪の女性が寝ているところを 描いているのかなと思ってましたが、 宮澤賢治をモチーフとしたというものが AL「月を歩いている」の段階から始まっていて、 それを描いている、 そういうこととしたら、 これはよっぽど考えた、 執念が込められたテーマ なのかと思います。 そして、もう一つ。 宮澤賢治が亡くなるまで 修正を重ねていたとされる名作。 「銀河鉄道の夜」。 『百年の謎解き』で指摘されていたことの中で、 あまりにも僕が衝撃を受けた部分が、 まさに「銀河鉄道の夜」にありました。 該当する部分を一部、 引用します。 「あら、ここどこでしょう。まあ、きれいだわ。」青年のうしろにもひとり十二ばかりの眼の茶いろな可愛らしい女の子が黒い外套を着て青年の腕にすがって不思議そうに窓の外を見ているのでした。 「さあ、下りるんですよ。」青年は男の子の手をひきだんだん向うの出口の方へ歩き出しました。 「じゃさよなら」女の子がふりかえって二人に云いました。「さよなら。」ジョバンニはまるで泣き出したいのをこらえて怒ったようにぶっきり棒に云いました。女の子はいかにもつらそうに眼を大きくしても一度こっちをふりかえってそれからあとはもうだまって出て行ってしまいました。 そうです。 「銀河鉄道の夜」の 女の子にも、 茶色の目の表現 があります。 そして、 ジョバンニとの別れ際、 特に「目」の表現が強くされています。 『百年の謎解き』によると、 宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」は、 ジョバンニとこの女の子(かおる子)の関係に意味 が隠されていると指摘がされてます。 この女の子は 「銀河鉄道の夜」というストーリーの中では あまり重要ではない登場人物 とされているように思われてもおかしくないですが、 宮沢賢治と恋人の関係が 物語に表現されている、 ということが 『百年の謎解き』 および、 に書かれてます。 宮澤賢治は「銀河鉄道の夜」という作品の中で、 宮澤賢治自身をジョバンニ、 恋人をこの女の子として表現をした ということです。 これは、 凄い考察だと思いました。 「銀河鉄道の夜」の この子ども同士の別れの表現は、 まさに 宮沢賢治が体験した別れ を表しているということになります。 そう思ったと同時に、 この内容を 直接的か間接的かはわかりませんが、 ヨルシカ、 つまりn-bunaさんは理解したうえで、 エルマとエイミーの物語に落とし込もう としたのではないでしょうか。 でないと、 「茶色の目」 の表現を 輪廻転生の重要なキーポイント にしません。 それでは、 それがどのようにヨルシカに関わってくるか、 ということがポイントです。 それは、ヨルシカにおいて、 二者が輪廻転生を繰り返す際に 鍵となるものを生み出す観点から、 「宮沢賢治の恋人のオマージュ」 を意味するものとしての 「茶色の目」 というものをエルマに入れて表現し、 それにより 宮沢賢治と恋人の関係を描くように、 エイミーとエルマの関係を創作した のかなと思います。 (これは言い過ぎかもしれませんが、宮沢賢治を描こうとしたのかもしれません。) といいますのも、 宮沢賢治と恋人が分かれることとなったのは、 両家の人たちの反対があり、 どうしても、 押し通してでも二人が一緒になれなかった背景があった と『百年の謎解き』を読んで知りました。 (こういった背景が、とても物語的にまとめられ、文章にされています。) 今から百年前の日本は、 自由恋愛が現在と同じようにできるわけではなく、 家族の反対があった場合は 「駆け落ちしてでも・・・」、 ということはかなり少ない世情だった と考えられます。 だから、 宮澤賢治は独身で、 恋人はアメリカの地で結婚し 一生を終えてますが、 今世では一緒になることが叶わなかったが、来世では一緒になろうという思いが 宮沢賢治と恋人のふたりにはあった そのように考えることできるのです。 つまり、 宮沢賢治自身が 輪廻転生を望んでいる ように思えています。 そのように考察をしていいと言ってくださったように 勝手ながら思えているのは 理由があります。 『百年の謎解き』において、 恋人が産んだとされるお子さんの名前 が言及されてました。 宮沢賢治が、 「春と修羅」という作品を作って恋人に渡したのち、 その恋人がお子さんに付けた名前がアンサーになっているということです。 (ここでは書きません。) 離別をしたのちでも、 互いに想っているという点が凄く心惹かれました。 そういったことを踏まえると、 僕は、 ヨルシカは宮沢賢治を「盗作」し、 「創作」しているように思えました。 つまり、 なぜ、 エイミーとエルマの物語の後に、 「盗作」 という重めのテーマが来たのか。 それについては、 エイミーとエルマの物語、 輪廻転生の物語は宮沢賢治が 根底にあるよ、 と暗に諭しているように 思えたからです。 そして、 この点も気になりましたので取り上げます。 ヨルシカ『ノーチラス』の見つかり方、雨ニモマケズと似てる。 宮澤賢治の「雨ニモマケズ」は、 どのようにして見つかったか ということって あまり普通の人は知りません。 こちらの記事をまず読んでみてください。 また、 wikipediaでも確認できますが、 「雨ニモマケズ」 という有名な作品は、 「遺品の革トランクの中」 から見つかってます。 そして、「雨ニモマケズ」は便箋ではなく、 に書かれていました。 一方、ヨルシカについてです。 ヨルシカの初回限定盤「エルマ」の特典として「エルマの日記」があり、 読まれた方は多いと思いますが、 エイミーがどのように 詩を書いていたか覚えてますか? それは、 「エルマの日記」の83ページ に書いてあります。 エルマに送られた手紙は実は、 「下書き」であって、 エイミーが書き残すものとして 決めていたのは、 「手帳」 です。 そして、 そのエイミーの手帳は、 どこから見つかりましたか? はい、 これも同じように83ページに書いてあり、岩陰に置いてあった、 「鞄の中」 から見つかってます。 正直なところ、 もうほんとに同じなんです。 そして、 宮沢賢治は手帳を、 どうやって書いていたのか? それも ちゃんと調べたらわかります。 あの「幻燈補足レビュー」でも、 わざわざノートに書き、 画像をアップしました。 そうです。 宮沢賢治は手帳を、 「ブルーブラックインク」 で書いていたと記録が残ってます。 青と黒のインクといったら、 きっと理解してくださると思います。 「月夜」 ですね。 もう、 ぴたぴたの、 ぴったりですね。 そして、 上で載せました僕のポストは、 若干違ってはいますが、 ・手帳は鞄の中から見つかった ・ノーチラスの紙は ギターケースの中から見つかった という点で、 「遺品の中から偶然見つかった」 というのは一緒かなと思いました。 もちろん、 これも、 一種の偶然ですね。 このブログ記事を書き終わった数日後に、 ヨルシカの盗作再演に参加できそうです。 それについても意味があって、 なぜか9月21日という日にライブがあることに心惹かれたんですね。 9月21日は宮沢賢治の命日で、 その日にあるライブに行きたいなあとか思って、 チケットを取りました。 しかし、そのあと仕事や情勢やらで、 その日は難しそうに思えて、 苦渋の思いでチケットをトレードに出しました。 諦めはついていましたが、 一向にトレードが成立したというメールは来ず、 トレードサイトを見てみると、 僕と同じようにトレードを出している人が多く、 10枚以上余っていることに愕然としました。 苦渋の思いがなんだか阿保らしくなり、 各所に話をつけて、 トレードを取りやめ、 「行くぞ!」という思いを持ち直しました。 リセールやめた途端売り切れたのはなぜだろうか。とりあえず、話はつけたから行こっと。 朝9時ぐらいに取りやめたところ、 13時過ぎたあとサイトを見たところ、 ほとんど売り切れていました。 ほんの数時間前に取りやめてなければ、 トレードが成立していたと思います。 不思議ですねー。 そんなこともあるのかと思いました。 このブログ記事というものは、 『百年の謎解き』と呼ばせていただいた 、「宮沢賢治 百年の謎解き」 という本がなければ書けなかったものです。 到底、 一個人で辿り着けない内容であり、 論理であり、 エビデンスであったと 僕は思ってます。 そして同時に、 宮沢賢治をある程度調べ、 宮沢賢治の作品を読み、 かつヨルシカについてあれこれ考えた状態じゃないと、 この本を読んでも、 そもそも発想が出てこないものだったなあ とも思いました。 ヨルシカにおいては、 数曲ほどモチーフとなった楽曲があることは多くの人に知られてますが、 そうではなく、 ヨルシカの根本には宮澤賢治の要素がなんらかの形であるのではないか、 ということを書けたのではないかなと自負してます。 その自負というのは、まさに 「宮澤賢治 百年の謎解き」 がもたらしてくださったと思いますので、 ぜひぜひ読んでもらえたらいいなあと思います。 以上、 ありがとうございましたー。 そんでは。 どどり ・ ・・ ・・・ 今回は、次のページにオマケがあります。 9月25日づけ河北新報の「河北春秋」に、リンドウと宮澤賢治についてのコラムが掲載されました。 ・・ ・・ ☆special thanks:Tamami Sawaguchi ☆special thanks : Ta Sa .

高解像度映像は記事をご覧ください👉https://t.co/NXHnYr5XEN pic.twitter.com/6zHnhHOkZi

引用元:ヨルシカ 「藍二乗」 https://yorushika.com/lyrics/detail/12

澤口たまみ,「宮澤賢治 百年の謎解き」,T&K Quattro BOOK,2022,P.247

宮澤賢治、宮澤賢治コレクション6 春と修羅ー詩Ⅰ、筑摩書房、2017、P.31 『白ゆき』 AL「月を歩いている」

宮澤賢治,銀河鉄道の夜,あおぞら文庫,https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/456_15050.html

わたくしの読み解きをとり上げてくださり、ありがたく感謝いたします。

リンドウの花言葉が「悲しんでいるあなたを愛す」であることは、わたくしもはじめて知りました。#河北新報#河北春秋#宮澤賢治… pic.twitter.com/Z5qjQQ0uY1

音楽と考察の森 ”Groval of Global”

音楽と考察の森 ”Groval of Global”