百年については、僕の別のブログ記事であれこれ書きました。

なので、あまり本記事では書きません。

書き終わったあとも、あれこれ考えてましたが、やはり、なぜAL「幻燈」では、「第一夜」に百年の要素を乗せようとしたのか、夏目漱石の「夢十夜」はこの百年の要素のための土台とされたのか、とかそんなことを思ってました。

探せば探すほど、この百年という節目での意味合いが込められているような気がします。

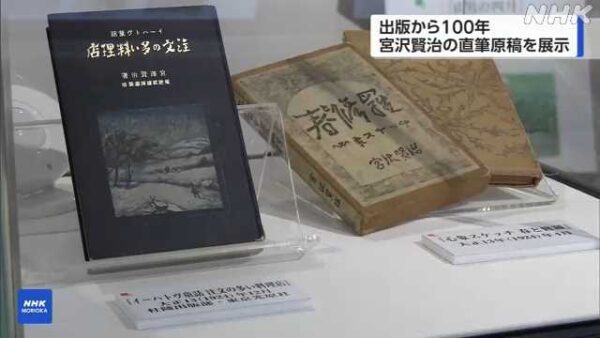

ブログ記事書きました:「賢治のベートーヴェン百年祭」(宮澤賢治の詩の世界) https://t.co/hoND0AnaMq #宮沢賢治

— hamagaki seiji (@ihatov_cc) March 24, 2024

おそらく、この記事で一番重要な部分になります。

ヨルシカの物語で多く用いられる「茶色の目」の表現です。

犬の目の色、エルマの目の色、AL「盗作」の●●の目の色、LIVE「月と猫のダンス」の●●の目の色などです。

そういえば、盗作の補足レビューでも書きましたね。

これは、輪廻転生を繰り返しても、エルマであることの証明であるような表現がされています。

だから、茶色の目の表現が出てきたら、「これはエルマ!」とみんなが認識できるという仕組みになってます。

では、

なぜ茶色の目にしたのか?

これはまったくの思いつきなのか?

それが一体なんの意味があるのか?

それをずっと思ってました。

『百年の謎解き』によって、その回答を得た気がしました。

それは、

茶色の目の表現が、

「春と修羅」の作品に出てきている、

と指摘されました。

それが、

「春光呪詛」。

春光呪詛

いったいそいつはなんのざまだ

どういうことかわかっているか

髪がくろくてながく

しんとくちをつぐむ

ただそれっきりのことだ

春は草穂に呆け

うつくしさは消えるぞ

(ここは蒼ぐろくてがらんとしたもんだ)

頬がうすあかく瞳の茶いろ

ただそれっきりのことだ

(おおこのにがさ青さつめたさ)

宮澤賢治、宮澤賢治コレクション6 春と修羅ー詩Ⅰ、筑摩書房、2017、P.31

「春光呪詛」では、黒い長い髪で、茶色の目をした女性が描かれてますが、それがだれなのかは判明せず、架空の女性として思われていたのかと思います。

しかし、『百年の謎解き』では、

これがまさに宮沢賢治の恋人と指摘されてます。

宮沢賢治は作品の中で、恋人を示す要素に「茶色の目」の表現を用いているということです。

少し脱線しますが、

黒い髪で思いだすことがあります。

これは純粋にはヨルシカではないのですが、

n-bunaさんのAL「月を歩いている」において、

「黒い髪の女性」の表現が出てきてました。

それが、

「白ゆき」。

・

・

「春の河原の前を歩いたあの日は、

夜を忘れるような陽の射す朝で

河川のベンチには眠る、誰か。

まるで黒檀だった。

黒い髪、眠った春がいた。

まだ心臓に残ってる毒が

嗚呼、狂ったみたいに胸を突いていた。」

『白ゆき』 AL「月を歩いている」

当初は、なぜ黒い髪の女性が寝ているところを描いているのかなと思ってましたが、宮澤賢治をモチーフとしたというものがAL「月を歩いている」の段階から始まっていて、それを描いている。

そういうこととしたら、これはよっぽど考えた、執念が込められたテーマなのかと思います。

そして、もう一つ。

宮澤賢治が亡くなるまで修正を重ねていたとされる名作。

「銀河鉄道の夜」。

『百年の謎解き』で指摘されていたことの中で、あまりにも僕が衝撃を受けた部分が、まさに「銀河鉄道の夜」にありました。

該当する部分を一部、引用します。

「あら、ここどこでしょう。まあ、きれいだわ。」青年のうしろにもひとり十二ばかりの眼の茶いろな可愛らしい女の子が黒い外套を着て青年の腕にすがって不思議そうに窓の外を見ているのでした。

「さあ、下りるんですよ。」青年は男の子の手をひきだんだん向うの出口の方へ歩き出しました。

「じゃさよなら」女の子がふりかえって二人に云いました。「さよなら。」ジョバンニはまるで泣き出したいのをこらえて怒ったようにぶっきり棒に云いました。女の子はいかにもつらそうに眼を大きくしても一度こっちをふりかえってそれからあとはもうだまって出て行ってしまいました。

宮澤賢治,銀河鉄道の夜,あおぞら文庫,https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/456_15050.html

そうです。

「銀河鉄道の夜」の女の子でも、

茶色の目の表現があります。

そして、ジョバンニとの別れ際、特に「目」の表現が強くされています。

『百年の謎解き』によると、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」は、ジョバンニとカンパネルラの関係ではなく、ジョバンニとこの女の子(かおる子)の関係が隠されていると指摘がされてます。

ジョバンニにとって、女の子が「銀河鉄道の夜」というストーリーの中ではあまり重要ではない登場人物とされているように思われてもおかしくないですが、

宮沢賢治と恋人の関係が物語に表現されている、

ということが『百年の謎解き』および、「新版 宮沢賢治 愛のうた」に書かれてます。

宮澤賢治は「銀河鉄道の夜」という作品の中で、

宮澤賢治自身をジョバンニ、恋人をこの女の子として表現をしたということです。

これは、凄い考察だと思いました。

「銀河鉄道の夜」のこの子ども同士の別れの表現は、まさに宮沢賢治が体験した別れを表しているということになります。

そう思ったと同時に、この内容を直接的か間接的かはわかりませんが、ヨルシカ、つまりn-bunaさんはこれを理解したうえで、エルマとエイミーの物語に落とし込もうとしたとしたのではないでしょうか。

でないと、「茶色の目」の表現を重要なキーポイントをしません。

それでは、それがどのようにヨルシカに関わってくるか、ということがポイントです。

それは、ヨルシカにおいて、二者が輪廻転生を繰り返す際に鍵となるものを生み出す観点から、「宮沢賢治の恋人のオマージュ」を意味するものとしての「茶色の目」というものをエルマに入れて表現し、それにより、宮沢賢治と恋人の関係を描くように、エイミーとエルマの関係を創作したのかなと思います。(これは言い過ぎかもしれませんが、宮沢賢治を描こうとしたのかもしれません。)

といいますのも、宮沢賢治と恋人が分かれることとなったのは、両家の人たちの反対があり、どうしても、押し通してでも二人が一緒になれなかった背景があったと『百年の謎解き』を読んで知りました。(こういった背景が、とても物語的にまとめられ、文章にされています。)

今から百年前の日本は、自由恋愛が現在と同じようにできるわけではなく、家族の反対があった場合は「駆け落ち」してでも、ということはかなり少ない世情だったと考えられます。

だから、

宮澤賢治は独身で、恋人はアメリカの地で結婚し一生を終えてますが、

今世では一緒になることが叶わなかったが、

来世では一緒になろうという思いが

宮沢賢治と恋人のふたりにはあった

そのように考えることできるのです。

つまり、宮沢賢治自身が輪廻転生を望んでいるように思えています。

そのように考察をしていいと言ってくださったように勝手ながら思えているのは理由があります。

『謎解き』において、恋人が産んだとされるお子さんの名前が言及されてました。

宮沢賢治が、「春と修羅」という作品を作って恋人に渡したのち、その恋人がお子さんに付けた名前がアンサーになっているということです。(ここでは書きません。)

離別をしたのちでも、互いに想っているという点が凄く心惹かれました。

そういったことを踏まえると、

僕は、

ヨルシカは宮沢賢治を「盗作」し、「創作」しているように思えました。

なぜ、エイミーとエルマの物語の後に、「盗作」という重めのテーマが来たのか。

それについては、

エイミーとエルマの物語、輪廻転生の物語は宮沢賢治が根底にあるよ、

と暗に諭しているように思えたからです。

そして、この点も気になりましたので取り上げます。

ヨルシカ『ノーチラス』の見つかり方、雨ニモマケズと似てる。

— どどり@GoG (@eMmq709ZuLaOvEf) July 3, 2025

宮澤賢治の「雨ニモマケズ」は、どのようにして見つかったかということってあまり普通の人は知りません。

こちらの記事をまず読んでみてください。

また、wikipediaでも確認できますが、

「雨ニモマケズ」という本当に有名な作品は、

「遺品の革トランクの中」

から見つかってます。

そして、「雨ニモマケズ」は便箋ではなく、

に書かれていました。

一方、ヨルシカについてです。

ヨルシカの初回限定盤「エルマ」の特典として「エルマの日記」があり、読まれた方は多いと思いますが、

エイミーがどのように詩を書いていたか覚えてますか?

それは、「エルマの日記」の83ページに書いてあります。

エルマに送られた手紙は実は、「◎◎◎」であって、

エイミーが書き残す場所として決めていたのは、

「手帳」

です。

そして、

そのエイミーの手帳は、

どこから見つかりましたか?

はい、

これも同じように83ページに書いてあり、岩陰に置いてあった、

「鞄の中」

から見つかってます。

正直なところ、もうほんとに同じなんです。

そして、

宮沢賢治は手帳を、

どうやって書いていたのか?

それもちゃんと調べたらわかります。

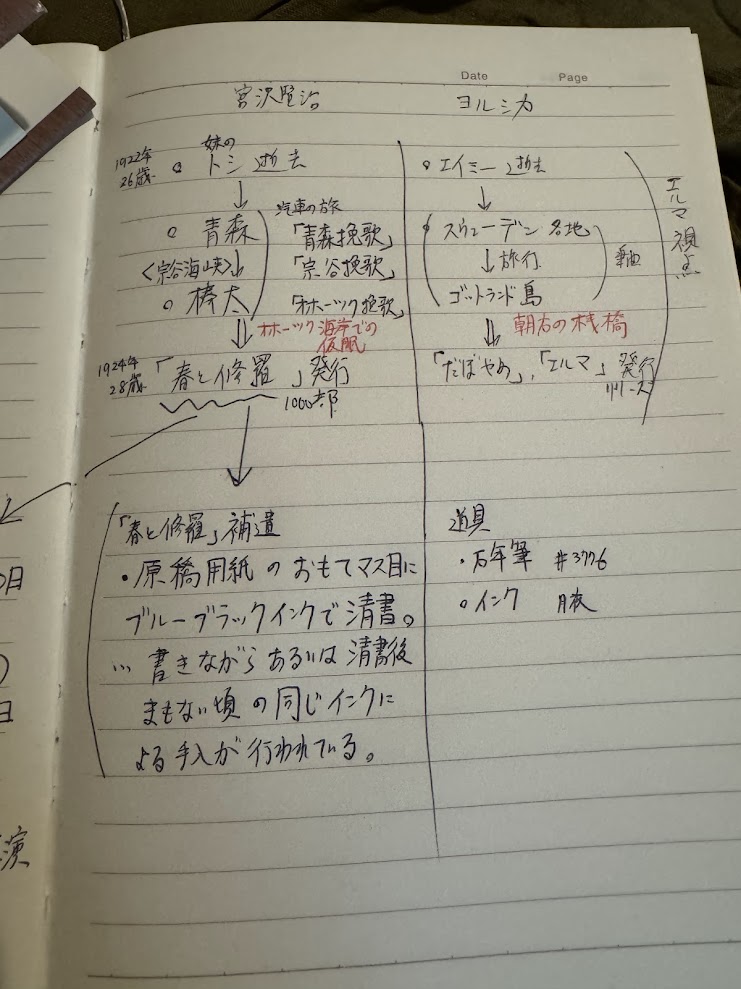

あの「幻燈補足レビュー」でも、

わざわざノートに書き、画像をアップしました。

そうです。

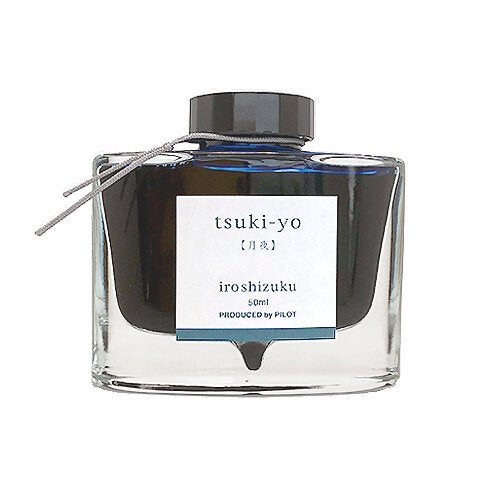

宮沢賢治は手帳を、

「ブルーブラックインク」

で書いていたと記録が残ってます。

青と黒のインクといったら、

きっと理解してくださると思います。

「月夜」

ですね。

もう、ぴたぴたの、ぴったりですね。

そして、

上で載せました僕のポストは、若干違ってはいますが、

・手帳は鞄の中から見つかった

・ノーチラスの紙はギターケースの中から見つかった

という点で、

「遺品の中から偶然見つかった」

というのは一緒かなと思いました。

もちろん、

これも、一種の偶然ですね。

このブログ記事を書き終わった数日後に、ヨルシカの盗作再演に参加できそうです。それについても意味があって、なぜか9月21日という日にライブがあることに心惹かれたんですね。9月21日は宮沢賢治の命日の日で、その日にあるライブに行きたいなあとか思って、チケットを取りました。しかし、そのあと仕事や情勢やらで、その日は難しそうに思えて、苦渋の思いでチケットをトレードに出しました。諦めはついていましたが、一向にトレードが成立したというメールは来ず、トレードサイトを見てみると、僕と同じようにトレードを出している人が多く、10枚以上余っていることに愕然としました。苦渋の思いがなんだか阿保らしくなり、各所に話をつけて、トレードを取りやめ、「行くぞ!」という思いを持ち直しました。

リセールやめた途端売り切れたのはなぜだろうか。とりあえず、話はつけたから行こっと。

— どどり@GoG (@eMmq709ZuLaOvEf) September 15, 2025

朝9時ぐらいに取りやめたところ、13時過ぎたあとサイトを見たところ、ほとんど売り切れていました。ほんの数時間前に取りやめてなければ、トレードが成立していたと思います。不思議ですねー。そんなこともあるのかと思いました。

このブログ記事というものは、『百年の謎解き』と呼ばせていただいた、「宮沢賢治 百年の謎解き」という本がなければ書けなかったものです。到底、一個人で辿り着けない内容であり、論理であり、エビデンスであったと僕は思ってます。そして同時に、宮沢賢治をある程度調べ、宮沢賢治の作品を読み、かつヨルシカについてあれこれ考えた状態じゃないと、この本を読んでも、そもそも発想が出てこないものだったなあと思いました。ヨルシカにおいては、数曲ほどモチーフとなった楽曲があることは多くの人に知られてますが、そうではなく、ヨルシカの根本には宮澤賢治の要素がなんらかの形であるのではないか、ということを書けたのではないかなと自負してます。その自負というのは、「宮澤賢治 百年の謎解き」がもたらしてくださったと思いますので、ぜひぜひ読んでもらえたらいいと思います。

以上、ありがとうございました。

そんでは。

どどり

・

・

・

☆special thanks:Tamami Sawaguchi

今回は、次のページにオマケがあります。

音楽と考察の森 ”Groval of Global”

音楽と考察の森 ”Groval of Global”